História transgênero no Brasil

| Parte da série sobre a |

| Transgeneridade |

|---|

|

|

|

Acadêmico |

|

|

|

| Parte da série sobre a |

| Diversidade sexual no Brasil |

|---|

|

|

A história transgênero no Brasil compreende a história das pessoas trans (transexuais, de terceiro gênero e travestis) no Brasil, suas lutas e organização desde o período pré-colonial até os dias modernos. Antes da colonização do Brasil, os povos indígenas respeitavam vários terceiros gêneros transmasculinos e transfemininos; no processo de colonização, houve execuções públicas de pessoas trans e a imposição sistemática do gênero binário ocidental. No final do século XIX, ocorreram diversas prisões de travestis negras e ocasionais reportagens sensacionalistas sobre elas. Na década de 1920, havia drag queens populares e, na década de 1950, algumas travestis tornaram-se estrelas de teatros de revista. A partir da década de 1960, os periódicos LGBT discutiam publicamente as dificuldades enfrentadas pelas travestis e transexuais.

A ditadura militar no Brasil (1964-1985) realizou prisões em massa de travestis e as censurou. Muitas emigraram para Paris, e a maioria que permaneceu foi pressionada a trabalhar com prostituição. Na segunda metade da ditadura, a censura foi afrouxada e as travestis começaram a reentrar no teatro e a se organizar abertamente. Após a ditadura, as prisões em massa continuaram, juntamente com execuções extrajudiciais cometidas por militares e grupos de justiceiros. O movimento por direitos homossexuais distanciou-se das travestis em busca de respeitabilidade. Em 1992, foi criada a primeira organização política de travestis, que começou a defender o tratamento do HIV e protestar contra a brutalidade policial. Durante a década seguinte, mais organizações trans foram criadas, e elas começaram a fazer parcerias com as de gays e lésbicas.

Em 1997, as cirurgias de afirmação de género foram aprovadas em base experimental. Em 2008, elas passaram a ser cobertas pelo Sistema Único de Saúde com exigências rigorosas, e em 2009 os tribunais estabeleceram o direito de mudança de nome e sexo nas certidões de nascimento após a cirurgia. Em 2017, a exigência para a mudança de nome passou a ser o reconhecimento judicial da identidade transgênero e, em 2019, a atestação própria. Desde que a Transgender Europe começou a registrar dados em 2008, o Brasil teve as maiores taxas anuais globais de assassinatos de pessoas trans.

Povos indígenas e colonização[editar | editar código-fonte]

No século XVI, padres jesuítas registraram encontros com indígenas transmasculinos que viviam como homens, se casavam e se ofendiam se fossem chamados de mulheres.[1] Em 1587, a Notícia do Brasil descreveu as cudinas, indígenas transfemininos que eram tratadas como mulheres.[2] Elas viveram como mulheres desde novas, arranjaram maridos e se juntaram às mulheres menstruadas quando exiladas para um canto da aldeia.[3] De 1536 a 1821, a “sodomia” era punida pela inquisição portuguesa com prisão, tortura e confisco de bens.[1] A colonização era considerada pelos portugueses como necessária para regular as práticas de indígenas consideradas como “contrárias à natureza”, tal qual a “sodomia”.[1]

Xica Manicongo, escrava africana, foi, segundo registros, a primeira travesti no Brasil;[4] ela trabalhou como sapateira e, em 1591, foi acusada pela inquição portuguesa de vertir-se como uma mulher e prostituir-se.[2][4] Outra travesti africana, Joane, sofreu a mesma acusação.[2] O padre francês capuchino Yves d'Evreux relatou ter conhecido, entre 1613 e 1614, um "hermafrodita" (agora chamado de Tibira do Maranhão) que era forçado a esconder-se enquanto os franceses "estavam procurando por ele e por seus similares para matá-los e purificar a terra de suas crueldades" em nome da Igreja Católica; quando capturados, eles eram levados para o forte de São Luís, amarrados a um canhão e mortos em frente aos líderes indígenas locais.[1][3] Yves registrou que um deles disse a Tibira que "se você quer ter um cabelo longo no Paraíso e o corpo de uma mulher em vez do de um homem, peça a Tupã que lhe dê o corpo de uma mulher, e você ressuscitará como uma mulher, e lá no Paraíso você estará entre mulheres e não homens."[1][3]

Em 1711, a primeira constituição da Arquidiocese da Bahia estabelecia a pena de multa de cem cruzados e, dependendo da situação, o banimento para homens que se vestissem como mulher.[2] Na década de 1750, os portugueses estabeleceram o controle administrativo do sexo e do gênero na vida quotidiana, fazendo valer a heterossexualidade e a adesão às normas e papéis de gênero ocidentais.[5] Nos 100 anos seguintes, no Brasil, ocorreram repetidas prisões por “travestir-se”, principalmente de travestis negras.[2][6] Na segunda metade do século XIX, os jornais brasileiros noticiavam relatos sensacionalistas sobre travestis e divulgavam seus nomes e endereços.[2]

Século XX[editar | editar código-fonte]

Em 1910, na Die Travestiten, Magnus Hirschfeld relatou a história de Dina Alma de Paradeda, socialite brasileira que se tornou figura popular nos bailes de Berlim e que ele afirmava ter conhecido pessoalmente; ela suicidou-se em 1906, em vez de cumprir a ordem de um assistente médico de se despir e se submeter a um exame médico.[7][8] Nas décadas de 1920 e 30, drag queens como John Bridges e Aymond tiveram peças populares onde personificavam estrelas femininas de sua época.[9] Nas décadas de 1950 e 60, bares gays começaram a ser abertos em Copacabana e as travestis ganharam maior aceitação no teatro, tendo antes sido relegadas ao Carnaval e aos bailes drags.[10]

Na década de 1950, os teatros de revista chegaram ao auge de sua popularidade.[9] Em 1953, Ivaná Monteiro Damião tornou-se estrela de espetáculos desse tipo e, nas décadas de 1950 e 60, apareceu no cinema como mulher.[9] Foi apresentada como uma artista francesa, apesar de ser portuguesa e viver há muito tempo no Rio de Janeiro.[9] No início, seu sexo ficou oculto, até que os produtores começaram a utilizá-lo em ações de marketing.[9] Ela é frequentemente citada como a primeira travesti famosa do teatro brasileiro, mas deu o crédito a Aymond.[9] Em 1959, a revista O Cruzeiro publicou uma reportagem sobre Mário da Silva, um homem trans que aos 18 anos passou por uma cirurgia de afirmação de gênero em sua cidade natal, Itajaí, Santa Catarina.[6] Em 1963, o Jornal O Snob, voltado para o público gay, discutiu diferentes identidades de gênero contemporâneas no Rio, que incluíam bichas, bofes, bonecas e entendidos.[10]

Ditadura militar (1964-1985)[editar | editar código-fonte]

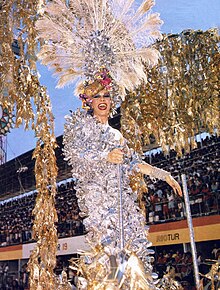

A repressão militar começou no final dos anos 60 e atingiu o seu auge nos anos 70, tendo como alvo principalmente suspeitos de serem comunistas e pessoas LGBT, das quais as mais reconhecidas da época eram travestis.[10] Os militares censuravam programas de travestis na televisão e no teatro e algumas pessoas designadas como homens ao nascer foram presas por parecerem femininas.[10] Durante o mesmo período, o Pajubá, uma mistura do português e de línguas da África Ocidental faladas por praticantes de religiões afro-brasileiras, tornou-se popular entre as travestis e expandiu-se para incluir termos relevantes para que pessoas LGBT se comunicassem secretamente.[11] Em 1964, Rogéria tornou-se estrela de teatros de revista e logo depois se mudou para a Europa com outras travestis famosas, onde se tornou uma das primeiras travestis brasileiras a iniciar a terapia hormonal de afirmação de gênero.[9] Ao final da década de 1960 e início da década de 70, a maioria das travestis do Rio tomava hormônios.[10] Pouco depois da fuga das estrelas, principalmente para Paris, aproximadamente duzentas outras travestis as seguiram até a cidade francesa.[10] No final da década de 1970, o número cresceu para quinhentos e, na década de 80, chegou a dois mil.[10] Como resultado da exclusão no mercado de trabalho, das dificuldades com moradias no Brasil e do crescimento da indústria de trabalho sexual, a maioria das travestis restantes foram sistematicamente levadas à prostituição durante este período; embora as travestis fossem associadas ao teatro na década de 60, elas passaram a ser associadas ao crime e à prostituição na década de 80.[10] Muitas começaram a usar perigosas injeções de silicone vendidas no mercado negro, além de hormônios.[10]

Em 1968, após a aprovação do Ato Institucional n.º 5, o ministro das Relações Exteriores José de Magalhães Pinto formou uma comissão para investigar subversivos suspeitos de serem LGBT com base em exames médicos e psiquiátricos e denúncias externas.[12] Em 1970, a ditadura aprovou o Decreto-Lei n. 1077, que lhes conferia o poder de censurar comunicações que considerassem uma ameaça à instituição da família.[6] Em 1971, Valdirene Noguiera recebeu uma cirurgia de afirmação de gênero do Dr. Roberto Farina. A cirurgia, realizada no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, foi um sucesso; no entanto, Farina foi acusado pelo Estado de lesões corporais e condenado a dois anos de prisão.[6] A primeira cirurgia em um homem trans, João W. Nery, foi realizada clandestinamente por Farina em 1977.[13]

O período de 1975 a 1985, conhecido como abertura da ditadura, viu o crescimento de vários movimentos de libertação.[10] Entre 1978 e 1981 foi publicado o primeiro jornal LGBT do Brasil, O Lampião da Esquina, que chamou a atenção para os assassinatos, muitas vezes cometidos pela polícia, de homossexuais e travestis, bem como para a luta pelos direitos e aceitação LGBT.[12] Em 1980, criticou a exclusão de travestis do Encontro Brasileiro de Homossexuais.[10] Em meados da década de 1970, em São Paulo, uma perseguição sistemática levou à prisão de mais de dois mil travestis que foram então tratadas como presas políticas.[10] Em 1980, durante o carnaval do Rio de Janeiro, a polícia atacou, torturou e matou homossexuais e travestis em um bar local.[12] Em 1981, o exército iniciou a Operação Rondão, que tinha como alvo travestis e prendeu 1500 em uma semana, antes de ser recebida com uma grande manifestação.[10] Mesmo assim, os direitos dos transgêneros tiveram alguns avanços durante esse período. De 1978 a 1979, o Dr. Roberto Farina foi absolvido de toda responsabilidade criminal em julgamento e posterior recurso no caso da primeira cirurgia de afirmação de gênero realizada no Brasil.

Em 1977, Cláudia Celeste tornou-se a primeira atriz travesti de televisão do Brasil.[9] Rogéria voltou na década de 1970 e tornou-se estrela de teatro, de televisão e de cinema com o apelido de “a travesti da família brasileira” de 1980 até sua morte em 2017.[9] Cláudia Wonder foi uma estrela do rock travesti nos anos 80 e, ao contrário de suas antecessoras, seu trabalho era de contracultura e mesclado ao ativismo LGBT.[9] Em 1984, Nery lançou a autobiografia Erro de Pesspa: Joana ou João?, o primeiro registro de um homem autodeclarado trans no Brasil.[14] No mesmo ano, Brenda Lee, uma travesti paulista, criou o Palácio das Princesas em sua casa, cuidando de travestis soropositivas e vítimas de violência. O nome foi alterado para Casa de Apoio Brenda Lee em 1986 e ainda estava aberta em 2019.[15][16]

Período pós-ditadura (1986-1999)[editar | editar código-fonte]

Depois da ditadura, na segunda metade da década de 1980, a situação das travestis piorou. A Polícia Militar, grupos paramilitares e justiceiros caçavam travestis e as matavam sem medo de consequências legais.[10] Em 27 de fevereiro de 1987, a polícia de São Paulo lançou a Operação Tarântula, um programa que visava as travestis por sua identidade; foi oficialmente suspenso em 10 de março devido à pressão de grupos de direitos LGBT após a prisão de aproximadamente trezentas travestis.[17] Em 1987, o presidente do grupo Triângulo Rosa João Antônio Mascarenhas compareceu perante a Assembleia Constituinte de 1987 para dizer que a associação com travestis prejudicaria o movimento homossexual.[15] Na Constituinte, ativistas do movimento homossexual brasileiro propuseram adicionar a orientação sexual como uma classe protegida em uma cláusula de não discriminação; enquanto falavam, diferenciavam "homossexuais respeitáveis", como eles próprios, de "travestis".[18]

Na década de 1990, o Instituto Superior de Estudos da Religião (ISER) desenvolveu um projeto de prevenção da AIDS que distribuiu produtos a profissionais do sexo. Jovanna Baby trabalhou como encaminhadora médica de travestis a partir de 1990.[16] Em 2 de maio de 1992, Baby e outras travestis profissionais do sexo se reuniram no ISER para formar a primeira organização política de travestis da América Latina e a segunda do mundo, a Associação de Travestis e Liberados (ASTRAL), com Baby como presidente. As primeiras ações da ASTRAL foram organizar-se contra a violência policial e as prisões indiscriminadas de travestis que eram prostitutas, além de organizar-se para melhorar o atendimento às pessoas com HIV/AIDS.[15][16]

Até a década de 1990, travestis e transexuais não estavam formalmente incluídos no movimento homossexual brasileiro.[15][18] Em 1993, a ASTRAL organizou o primeiro Encontro Nacional de Travestis e Liberados. Participaram 95 membros de cinco estados. Em 1996, no quarto encontro, passou a receber recursos do Programa Nacional DST-AIDS do governo federal e passou a se chamar Encontro Nacional de Travestis na Luta contra a AIDS (ENTLAIDS).[15] Em 1995, as organizações travestis foram formalmente incluídas nos espaços dos movimentos homossexuais pela primeira vez no 8º Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas, que viu a criação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT) e seria renomeada em 1997 para Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Travestis (EBGLT).[15][18] Nesse período, o que era conhecido como Movimento Homossexual Brasileiro (MHB) foi gradualmente renomeado para Movimento de Gays e Lésbicas (MGL) e depois Movimento de Gays, Lésbicas e Travestis (MGLT).[10]

Em 1992, Kátia Tapety foi eleita vereadora da Colônia do Piauí, tornando-se a primeira travesti a ocupar cargo eletivo no Brasil.[19] Em 1997, o Movimento Transexual de Campinas foi formado a partir de conexões feitas entre participantes do ENTLAIDS. Distinguiu-se pelos objetivos pedagógicos de tentar educar a população, popularizando uma compreensão médica da transexualidade, e por manter forte relacionamento com serviços de saúde como o Hospital das Clínicas da Unicamp.[15][20] Houve um grande impacto na políticas de saúde sobre transição[15][20] e no mesmo ano as cirurgias de afirmação de gênero deixaram de ser consideradas um "crime de mutilação" e passaram a ser realizadas experimentalmente em alguns hospitais universitários conforme a Resolução 1482/97 do Conselho Federal de Medicina.[15]

No final da década de 1990, não havia um consenso nacional sobre o uso de termos de identidade. A letra T em GLT ou GLBT poderia significar travestis, transexuais ou transgêneros, e a maioria das travestis e ativistas transexuais não se reconhecem no termo transgênero.[15] Finalmente, as pessoas trans brasileiras começaram a usar trans enquanto rejeitavam o transgênero.[21] Em 1999, no Rio de Janeiro, o Disque Defesa Homossexual (DDH) foi formado pela secretaria estadual de segurança pública em conjunto com ativistas e pesquisadores LGBT com representação tripartite de um gay, uma lésbica e uma travesti.[10] O objetivo do DDH era transformar a polícia de uma instituição opressora em relação às pessoas LGBT para uma que as protegesse; levou a um crescimento na criação de agendas de segurança pública LGBT por conjuntos híbridos de Estado e ativistas.[10] Em dezembro de 2000, em Curitiba, a Articulação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) foi formada; em 2013, ela contava com mais de 80 organizações associativas e era a maior rede de pessoas trans da América Latina.[15]

Século XXI[editar | editar código-fonte]

Em 2008, no 22º EBGLT em Brasília, um grupo organizou o primeiro encontro nacional de transexuais com a participação de aproximadamente 30 lideranças nacionais.[15] O mandato 2010-2013 da ABGLT foi o primeiro a ter uma travesti na diretoria, além de uma vice-presidente trans.[15] O crescimento das mídias sociais em meados dos anos 2000 levou à criação de grupos e recursos online para homens trans brasileiros.[14] Em 2011, João W. Nery expandiu e republicou sua autobiografia chamada Viagem Solitária: Memórias de um transexual trinta anos depois, tornando-se um ativista proeminente por direitos de homens trans.[14] A primeira organização para homens trans, a Associação Brasileira de Homens Trans, foi fundada em julho de 2012. Teve curta duração e acabou sendo substituída pelo Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (IBRAT), fundado em 13 de junho. O IBRAT ajudou a organizar o primeiro Encontro Nacional de Homens Trans em março de 2015.[18][20]

Em 2008, o Ministério da Saúde brasileiro passou a oferecer cirurgias de afirmação de gênero por meio do Sistema Único de Saúde; os requisitos incluíam 2 anos de psicoterapia e a aprovação das autoridades de saúde locais.[22] Em 2009, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o direito das mulheres trans que passaram por cirurgia de mudar seu nome e gênero em suas certidões de nascimento.[23] Em 2017, o STJ substituiu a exigência da cirurgia pela comprovação judicial da identidade transgênero.[23] Em 2018, o Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual (GADvS) juntamente com ativistas LGBT defenderam com sucesso uma nova legislação de reconhecimento da identidade de gênero;[18][24] O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as pessoas trans podem ter carteiras de identidade e documentos oficiais compatíveis com seu gênero e nome sem exigências médicas, legais ou judiciais.[18][23] Em 2019, o STF emitiu uma decisão segundo a qual a discriminação anti-LGBT deveria ser processada ao abrigo de leis que regem a discriminação racial até que o Congresso aprovasse legislação específica sobre direitos LGBT.[25][26] Um estudo de 2021 encontrou 34 barreiras à sua implementação.[26]

De acordo com relatório da Transgender Europe publicado em 2021, o Brasil teve o maior número de assassinatos contra pessoas trans e queer em todo o mundo pelo 13º ano consecutivo; dos 375 assassinatos registrados em todo o mundo naquele ano, 125 ocorreram no Brasil, embora o relatório tenha esclarecido que esse número pode estar subestimado devido a casos e mortes não relatados.[26] A ANTRA publicou um relatório no início de 2021 que estimava 175 transfeminicídios em 2020, 82% dos quais cometidos contra pessoas negras. A pandemia da COVID-19 também agravou as disparidades socioeconômicas e de saúde já existentes: cerca de 70% das pessoas queer e trans não conseguiram acessar os serviços de emergência, algumas tiveram de fazer a destransição quando regressaram a suas famílias que não as apoiavam devido a demissões em massa, e os suicídios entre pessoas trans aumentaram durante o lockdown.[26] Nas eleições de 2022 foram eleitas as primeiras legisladoras travestis para o Congresso Nacional: Erika Hilton e Duda Salabert, vereadoras de São Paulo e Belo Horizonte respectivamente.[27] A ANTRA registrou mais de 30 candidatas trans concorrendo às eleições, aproximadamente 80% das quais sofreram ameaças de assédio e intimidação, incluindo ameaças de morte.[28]

Ver também[editar | editar código-fonte]

Referências

- ↑ a b c d e Fernandes, Estevão Rafael; Arisi, Barbara M. (2017). Gay Indians in Brazil (em inglês). Cham: Springer International Publishing. pp. 7–8, 23. ISBN 978-3-319-53224-0. doi:10.1007/978-3-319-53225-7. Consultado em 16 de agosto de 2023

- ↑ a b c d e f Gomes de Oliveira, Megg Rayara (2018). «TRANSEXISTÊNCIAS NEGRAS: O LUGAR DE TRAVESTIS E MULHERES TRANSEXUAIS NEGRAS NO BRASIL E EM ÁFRICA ATÉ O SÉCULO XIX». Corpo, gênero e sexualidade: resistência e ocupa(ações) nos espaços de educação. [S.l.]: Editora da FURG. pp. 69–88. ISBN 978-85-7566-546-6. Consultado em 1 de setembro de 2023

- ↑ a b c Fernandes, Estevão Rafael (2020). Descolonizando sexualidades: enquadramentos coloniais e homossexualidade indígena no Brasil e nos Estados Unidos. [S.l.]: Portal de Livros da UnB. pp. 22–90. ISBN 978-65-5846-044-2. doi:10.26512/9786558460442

- ↑ a b Jesus, Jaqueline Gomes de (2 de junho de 2019). «Xica Manicongo: A Transgeneridade Toma a Palavra». Revista Docência e Cibercultura. 3 (1): 250–260. ISSN 2594-9004. doi:10.12957/redoc.2019.41817

- ↑ Picq, Manuela L. (13 de junho de 2019). «Decolonizing Indigenous Sexualities: Between Erasure and Resurgence». The Oxford Handbook of Global LGBT and Sexual Diversity Politics. doi:10.1093/oxfordhb/9780190673741.013.23. Consultado em 16 de agosto de 2023

- ↑ a b c d Silva, Edlene Oliveira; Costa e Brito, Alexandre Magno Maciel (30 de junho de 2017). «Travestis e transexuais no jornal 'Lampião da Esquina' durante a ditadura militar (1978-1981)». Dimensões. 38. 214 páginas. ISSN 2179-8869. doi:10.23871/dimensoes-n38-16813

. Consultado em 20 de setembro de 2023

. Consultado em 20 de setembro de 2023

- ↑ Hirschfeld, Magnus (1910). Die Transvestiten (em German). [S.l.: s.n.] pp. 189–192

- ↑ Linge, Ina (2023). Queer Livability: German Sexual Sciences and Life Writing (em inglês). Ann Arbor: University of Michigan Press. pp. 31–63. ISBN 978-0-472-90266-8. PMID 37276275 Verifique

|pmid=(ajuda). doi:10.3998/mpub.11464019 - ↑ a b c d e f g h i j Jayo, Martin; Meneses, Emerson Silva (31 de agosto de 2018). «Presença travesti e mediação sociocultural nos palcos brasileiros: uma periodização histórica». Revista Extraprensa. 11 (2): 158–174. ISSN 2236-3467. doi:10.11606/extraprensa2018.144077. Consultado em 18 de outubro de 2023

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q Hutta, Jan Simon; Balzer, Carsten (2013). «Identities and Citizenship under Construction: Historicising the 'T' in LGBT Anti-Violence Politics in Brazil». In: Taylor, Yvette; Addison, Michelle. Queer Presences and Absences. Col: Genders and Sexualities in the Social Sciences (em inglês). London: Palgrave Macmillan UK. pp. 69–90. ISBN 978-1-137-31435-2. doi:10.1057/9781137314352_5. Consultado em 20 de setembro de 2023

- ↑ Junior, João Gomes (11 de janeiro de 2021). «O pajubá como tecnologia linguística na constituição de identidades e resistências de travestis». Cadernos de Gênero e Tecnologia. 14 (43): 300–314. ISSN 2674-5704. doi:10.3895/cgt.v14n43.12174

- ↑ a b c Almeida, Eduardo Alberto de (14 de agosto de 2019). «Os gueis na Ditadura Civil-Militar brasileira: resistências». Revista Aedos. 11 (24): 62–79. ISSN 1984-5634. Consultado em 20 de setembro de 2023

- ↑ Cazarré, Marieta (13 de novembro de 2015). «Primeiro transhomem a ser operado, João Nery batiza projeto que trata de gênero». Agencia Brasil. Consultado em 7 de dezembro de 2023

- ↑ a b c Ferreira, Sérgio Rodrigo da Silva (13 de maio de 2022). «Problematizando os estudos das masculinidades: A perspectiva transmasculina nas pesquisas brasileiras». Cadernos de Gênero e Diversidade. 8 (1): 80–105. ISSN 2525-6904. doi:10.9771/cgd.v8i1.42541 (inativo 28 de fevereiro de 2024)

- ↑ a b c d e f g h i j k l m Carvalho, Mario; Carrara, Sérgio (agosto de 2013). «Em direito a um futuro trans?: contribuição para a história do movimento de travestis e transexuais no Brasil». Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro) (14): 319–351. ISSN 1984-6487. doi:10.1590/S1984-64872013000200015. Consultado em 16 de agosto de 2023

- ↑ a b c Carrijo, Gilson Goulart; Simpson, Keila; Rasera, Emerson Fernando; Prado, Marco Aurelio Máximo; Teixeira, Flavia Bonsucesso (27 de junho de 2019). «Movimentos emaranhados: travestis, movimentos sociais e práticas acadêmicas». Revista Estudos Feministas. 27 (2): e54503. ISSN 0104-026X. doi:10.1590/1806-9584-2019v27n254503. Consultado em 16 de agosto de 2023

- ↑ Cavalcanti, Céu; Barbosa, Roberta Brasilino; Bicalho, Pedro Paulo Gastalho (2018). «Os Tentáculos da Tarântula: Abjeção e Necropolítica em Operações Policiais a Travestis no Brasil Pós-redemocratização». Psicologia: Ciência e Profissão. 38: 175–191. ISSN 1414-9893. doi:10.1590/1982-3703000212043

- ↑ a b c d e f Longaker, Jacob R. (22 de novembro de 2019). «Brazil's LGBT Movement and Interest Groups». Oxford Research Encyclopedia of Politics (em inglês). ISBN 978-0-19-022863-7. doi:10.1093/acrefore/9780190228637.013.1293. Consultado em 16 de agosto de 2023

- ↑ Santos, Gustavo Gomes da Costa (agosto de 2016). «Diversidade sexual e política eleitoral: Analisando as candidaturas de travestis e transexuais no Brasil contemporâneo». Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro) (23): 58–96. ISSN 1984-6487. doi:10.1590/1984-6487.sess.2016.23.03.a. Consultado em 16 de agosto de 2023

- ↑ a b c Carvalho, Mario (3 de maio de 2018). «"Travesti", "mulher transexual", "homem trans" e "não binário": interseccionalidades de classe e geração na produção de identidades políticas». Cadernos Pagu (52): e185211. ISSN 0104-8333. doi:10.1590/1809444920100520011

. Consultado em 16 de agosto de 2023

. Consultado em 16 de agosto de 2023

- ↑ Corrales, Javier (dezembro de 2021). The Politics of LGBTQ Rights Expansion in Latin America and the Caribbean (em inglês). [S.l.: s.n.] ISBN 978-1-108-99360-9. doi:10.1017/9781108993609. Consultado em 16 de agosto de 2023

- ↑ Jarrín, Alvaro (1 de novembro de 2016). «Untranslatable Subjects: Travesti Access to Public Health Care in Brazil». TSQ: Transgender Studies Quarterly. 3 (3–4): 357–375. ISSN 2328-9252. doi:10.1215/23289252-3545095. Consultado em 7 de novembro de 2023

- ↑ a b c «Decisões do STJ foram marco inicial de novas regras sobre alteração no registro civil de transgêneros». Superior Tribunal de Justiça

- ↑ Souto, Luiza (21 de novembro de 2017). «Grupos LGBT pressionam Justiça para garantir direitos básicos». O Globo. Consultado em 27 de novembro de 2023

- ↑ «Majority in Brazil's top court to make homophobia and transphobia crimes». BBC (em inglês). 24 de maio de 2019. Consultado em 27 de novembro de 2023

- ↑ a b c d Pinheiro, Ester (23 de janeiro de 2022). «Há 13 anos no topo da lista, Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo». Consultado em 27 de outubro de 2023

- ↑ Grattan, Steven (6 de outubro de 2022). «Trailblazing Brazilian trans lawmakers face more conservative Congress». Reuters (em inglês). Consultado em 27 de outubro de 2023

- ↑ Grattan, Steven (21 de setembro de 2022). «In divisive election, Brazil's trans candidates face threats, intimidation». Reuters (em inglês). Consultado em 27 de outubro de 2023